Bild: © Two Seasons, Two Strangers Production / The Fool / Bitters End

Das Kinojahr 2025 ist vorbei und für mich bleibt ein etwas ernüchterter Blick zurück. Ich habe mich in diesem Jahr eher auf ältere Filme (und meine Bachelorarbeit) konzentriert, weshalb ich weniger gesehen habe als gewöhnlich. Listenkandidaten wie „One Battle After Another“ oder „Sentimental Value“ blieben mir bisher verwehrt – Filme wie „Bugonia“ und „Ein einfacher Unfall“ haben mich leider enttäuscht.

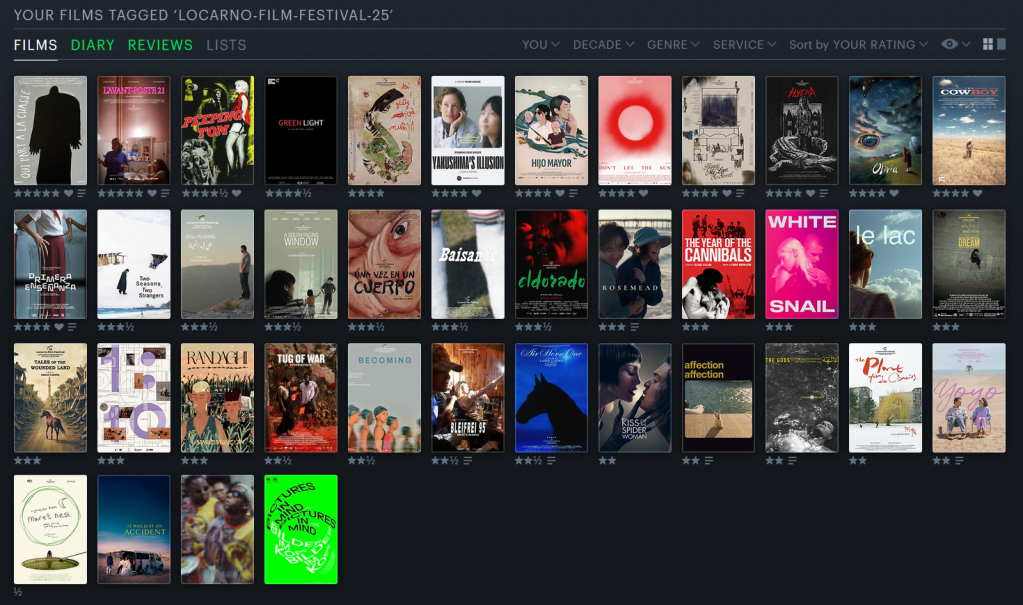

Es verbleiben fünf Filme, die in für mich aktiveren Kinojahren teilweise auch auf einer Geheimtipp-Liste hätten landen können. Diese sollen nun hier gebührend Erwähnung finden! Achtung: Manche Filme haben ihren Kinostart erst 2026 oder suchen noch einen Verleih.

Unter den Filmen finden sich zwei weitere Top-Listen: Eine mit Lang- und eine mit Kurzfilmen, die ich 2025 entdeckt habe. Wirf auch dort gerne einen Blick hinein!

Ich blicke hinaus auf ein ereignisreicheres 2026 – für meinen Letterboxd-Account, aber auch für Cinescaped!

1. „The Mastermind“

Bild: © Mubi

Mein Liebling aus diesem Jahr! Josh O’Conner spielt das, was er am besten spielt: Einen Drifter auf der Suche nach etwas – in diesem Fall etwas nicht Vorhandenem. Kelly Reichardt inszeniert hier einen Slow-Heist-Film, der seine eigenen Strukturen nach und nach auflöst.

2. „Eight Postcards from Utopia“

Bild: © Heretic

Hochinteressante Found-Footage-Dokumentation von Radu Jude und Christian Ferencz-Flatz, bestehend aus Werbeclips aus dem postsozialistischen Rumänien. In acht Kategorien aufgeteilt, offenbart der Film in den Kapitalismus gesetzte Hoffnungen, die heute (und wohl auch damals) absurd wirken. André Pitz schrieb passend in seiner Review: „Es wird suggeriert: Der Mensch ist nur, wenn er konsumiert.“

3. „Do You Love Me?“

Bild: © Lightdox / Films de Force Majeure / My Little Films / Wood Water Films

Von Lana Daher kuratierte audiovisuelle Reise durch 70 Jahre libanesische Geschichte. Beim Q&A auf dem Filmfest Hamburg erzählte einer der Produzenten, dass Daher erst durch den Film erkannt habe, dass sie in einem Kriegsgebiet aufgewachsen ist. Die Spuren haben sich im Material verewigt.

4. „Kontinental 25‘“

Bild: © Grandfilm

Moralische Abgründe à la Radu Jude. Über eine Gerichtsvollzieherin (Eszter Tompa), die nach dem Selbstmord eines Obdachlosen, an dem sie eine Teilschuld trägt, verzweifelt versucht ihr Gewissen reinzuwaschen. Judes Satire wird begleitet von einem für ihn charakterisierenden Internet-Humor. Sidenote: In einer Bar hängt ein „Kuhle Wampe: oder Wem gehört die Welt?“-Poster! Über den Film habe ich im Sommer meine Bachelorarbeit geschrieben und zur Zensurgeschichte des Films erscheint demnächst ein Artikel.

5. „Two Seasons, Two Strangers“

Bild: © Two Seasons, Two Strangers Production / The Fool / Bitters End

Ein Film-in-Film: Regisseur Shô Miyake untersucht in zwei Episoden die Beziehungen von Fremden, die an unterschiedlichen Orten und Jahreszeiten aufeinandertreffen. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Jahreszeiten Sommer und Winter, sondern auch die Elemente Wasser und Eis. Herausgekommen ist ein ruhiger, minimalistischer und angenehm zu schauender Film.

Alte Neu-Entdeckungen

- The Strange Case of Angelica (2010)

- High and Low (1963)

- Blow Out (1981)

- Once (2007)

- Jacquot de Nantes (1991)

- Mishima – Life in Four Chapters (1985)

- Deep Red (1975)

- The Bitter Stems (1956)

- Fargo (1996)

- Le Circle Rouge (1970)

Kurzfilm-Entdeckungen

- Lloyd Wong, Unfinished (2025)

- Der Ausdruck der Hände (1997)

- Buba (1930)

- Castle of Otranto (1977)

- Roulement, rouerie, aubage (1978)

- Podwórka (2009)

- Nr. 1 – Aus Berichten der Wach- und Patrouillendienste (1985)

- The Exquisite Corpus (2015)

- Chess Fever (1925)

- New York Portrait, Chapter II (1981)

Abenteuer Animation Berlinale Berlinale 2025 Biopic Deutsches Kino Doku Drama Fantasy Festivalberichterstattung Filme Filmfest Hamburg Filmfestival Filmfest München FILMZ Horror Kino Komödie Krimi Kurzfilm Liebe Locarno Filmfestival Miniserie Musik Mystery Neo-Noir Psychothriller Romanze Satire Sci-Fi Serie Streaming Thriller Wahre Begebenheiten